Eindringliches Gespräch mit Charlotte Knobloch in der Volkshochschule Wasserburg

Juliette Eshelmann (am Klavier und mit der Violine) und Natascha Miller (Gesang) läuteten den Abend mit zwei jiddischen Musikstücken ein, bevor der Bürgermeister von Pfaffing, Josef Niedermeier, in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Volkshochschule Wasserburg die zahlreich erschienenen Gäste willkommen hieß. „Mit sehr großer Freude“ begrüßte er Charlotte Knobloch, die seit 1985 Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern ist. Es sei ein großes Glück für die Einladenden, dass sie sich nach Wasserburg aufgemacht habe.

Daran schloss sich eine Fragerunde an Charlotte Knobloch an, die von der Geschäftsführerin der VHS Wasserburg, Dr. Agnes Matrai, moderiert wurde. Agnes Matrai erläuterte, wie es zu der Einladung gekommen sei. Elisa Lüdtke, Referentin an der VHS-Wasserburg, habe einen Kurs über jüdisches Essen ins Leben gerufen und, ausgehend von diesem Kurs habe man die Idee gehabt, Charlotte Knobloch nach Wasserburg einzuladen. Die Volkshochschule habe einen Bildungsauftrag, und die Vermittlung von Kulturgut funktioniere häufig auf zwei Ebenen, der Sprache und der Küche. Matrai dankte Lüdtke für ihr Engagement, sie habe in Wasserburg „koschere Küche bekannt gemacht“.

Gegen die Unsicherheit, gegen das Vorurteil: Sich kennenlernen

Charlotte Knobloch betonte dann anschließend, dass sie heute nur Fragen der Zuhörer beantworten wolle, sie äußerte sich aber dann doch zunächst zu den aktuellen Fragen, die aus ihrer Sicht die Menschen in unserem Lande beschäftigten. In diesem Zusammenhang zitierte sie Ignatz Bubis, den früheren Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, der einst gesagt habe, dass die jüdische Bevölkerung sich in Deutschland selbst sichtbar machen müsse. Und sie bekräftigte diese Ansicht, denn, so Knobloch, nur wer sich kenne, könne am friedlichen Miteinander mitwirken. Wenn man sich nicht kenne und sich nicht sehe, dann schössen „Vorurteile ins Kraut“. Die Lage sei bei uns ernst. Dabei könne das jüdische Leben in Deutschland auf eine 1700 Jahre lange Geschichte zurückblicken. Und dennoch wachse der Hass auf jüdische Mitbürger in Deutschland. Es gebe nicht wenige jüdische Menschen in Deutschland, die sich nicht sicher fühlten. Und gegen diese Unsicherheit helfe nur das gegenseitige Kennenlernen. Denn wenn wir sähen, „dass der Andere gar nicht so anders ist als wir, dann können wir uns ganz anders begegnen.“

„Warum kommt denn nicht die Feuerwehr?“: Kindheit unter der Nazidiktatur

Die Fragen an Charlotte Knobloch drehten sich natürlich zunächst um ihre Kindheitserfahrungen. Die heute 90-Jährige erzählte also zuerst von ihren Erlebnissen, die sie als sechsjähriges Kind gemacht hatte:

Sie berichtete vom Abbruch der Alten Hauptsynagoge in München an der Herzog-Max-Straße. Der Abbruch dieser sehr schönen, im neuromanischen Stil erbauten Synagoge sei von Hitler im Frühjahr 1938 persönlich angeordnet worden, und zwar schon vor dem Novemberpogrom 1938. Hitler soll dieses Gebetshaus als „Schandfleck für die Hauptstadt der Bewegung“ bezeichnet haben. Der, der jüdischen Gemeinde auferlegte, Abbruch wurde von den Nazis der jüdischen Gemeinde auch in Rechnung gestellt. Auch dies sei ein Zeichen für den grenzenlosen Zynismus der Nazidiktatur.

Charlotte Knobloch erzählte auch, dass es in ihrem Elternhaus regelmäßig Besuche von der Gestapo gegeben habe und dass sie am 9. November 1938 von Freunden gewarnt worden seien, sie mögen das Haus verlassen. Dies hätten sie auch getan und auf der Straße gesehen, wie die Fenster im berühmten Kaufhaus Uhlfelder zerstört worden waren und wie es bereits Plünderungen in diesem Kaufhaus gegeben habe. Charlotte Knobloch sagte dann dem Auditorium, dass sie als sechsjähriges Mädchen ausgerufen habe: „Warum kommt denn nicht die Feuerwehr?“, woraufhin der Vater sie von der Stelle weggezogen habe. Ihr Onkel sei mit Fußtritten in einen Polizeiwagen getrieben worden. Sie sagt, sehr berührt, dass sie ihn nie wieder gesehen habe. Sie sei an diesem Abend mit ihrem Vater zu Bekannten nach Gauting gelaufen und habe dort Unterschlupf gefunden. Und es war auch ihr Vater, der Menschen gefunden habe, die Charlotte Knoblochs Leben gerettet hätten und dabei ihr eigenes aufs Spiel gesetzt hätten.

Besser keine Stolpersteine: Nie wieder „mit den Füßen getreten werden“

Die ehemalige Hausangestellte ihres Onkels, Kreszentia Hummel, habe Charlotte Knobloch vor der Deportation nach Theresienstadt gerettet, indem sie das Mädchen im Sommer 1942 auf dem Bauernhof ihrer Eltern im mittelfränkischen Arberg aufnahm und es als eigenes uneheliches Kind ausgab. In Arberg blieb Charlotte Knobloch für drei Jahre; 1945 kehrte sie mit ihrem Vater nach München zurück. Ein Grundsatz sei in den Jahren des Zweiten Weltkrieges in ihr gereift, nämlich, dass sie nie wieder wolle, dass jüdische Namen nochmals in den Dreck gezogen würden und mit Füßen getreten werden könnten.

Dies sei auch der Grund, warum sie sich derart engagiert gegen die „Stolpersteine“ in München eingesetzt habe.

Angespuckt, aber immer noch an Deutschland geglaubt

Sie erinnerte sich an 1945, als die SS das Dorf Arberg besetzte und der katholische Pfarrer ihr geholfen habe. Sie sei da ein katholisches Mädchen geworden, sei mit den Riten der katholischen Kirche aber überhaupt nicht vertraut gewesen. „Ich hatte da keine Ahnung, wie man sich benimmt“, rief sie den Zuhörern entgegen. So sei sie in einen unterirdischen Gang gekommen, wo sie dann mit polnischen Kriegsgefangenen ausgeharrt habe. Die SS sei weitergezogen und die US-Soldaten seien gekommen. Das habe die damals zwölfjährige Charlotte natürlich enorm erleichtert, nun habe sie endlich sagen können, wer sie wirklich sei: „Lotte Neuland“. Sie erzählte den Zuhörern, die mittlerweile mucksmäuschenstill waren, dass sie vor Freude geweint und ihre Retter umarmt habe. Bei dieser Familie habe sie dann bleiben wollen, „mit dieser Familie war ich sehr verbunden“. Ungefähr drei Monate nach Kriegsende sei ihr Vater zurückgekommen, er sei mittlerweile erblindet gewesen, aber sie bestand darauf, im Fränkischen zu bleiben. Nach München habe sie nicht zurückgehen wollen. „Man hat uns angespuckt, bestimmte Lebensmittel konnten wir nur in bestimmten Läden kaufen“, deshalb habe sie nicht nach München zurückgehen wollen. Aber ihr Vater habe an Deutschland geglaubt und gehofft, dass es den USA gelingen werde, in Deutschland eine Demokratie „einzupflanzen“.

Mit 90 Jahren weiter positiv und optimistisch

Die nächste Frage ergab sich aus dem Vortrag von Charlotte Knobloch: „Wie konnte man in München leben?“

Es habe naturgemäß große Schwierigkeiten gegeben, die Verwaltung der Stadt und des Landes auf eine rechtsstaatliche Struktur umzustellen, denn es habe ja auch keinen Richter gegeben, der nicht in der NS-Zeit Karriere gemacht habe. Wenn man also ein rechtsstaatliches System errichten wollte, und die US-Amerikaner wollten das, dann habe man auch auf die Anhänger der NSDAP zurückgreifen müssen. Charlotte Knobloch berichtet weiter, dass sie Deutschland habe verlassen wollen, dies aber nicht getan habe. 1950 habe sie geheiratet und habe mit ihrem Ehemann in die USA gehen wollen. Aber dazu habe sie einen Beruf erlernen müssen, denn der sei eine Voraussetzung für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis in den USA gewesen. „Unsere Vergangenheit hat uns lange begleitet“, merkt Charlotte Knobloch an. Ihr Ehemann sei während der Nazizeit Augenzeuge der Ermordung seines Vaters gewesen, auch dies sei eine Belastung des Lebens gewesen. Es seien auch höchstselten Freunde der Kinder zu ihnen nach Hause gekommen. Die Zeit der nationalsozialistischen Gewaltdiktatur wirkte wohl bis in die 1950er-Jahre in den Köpfen der Menschen nach. „Aber verändern kann man nur, wenn man positiv denkt und optimistisch ist“, ermutigte sie die Zuhörenden und brachte damit auf den Punkt, woher sie ihre große Energie nimmt, warum sie geistig so hellwach ist und warum sie so gut auf den Beinen ist. Immerhin ist sie 90 Jahre alt. Die Zuhörer an diesem Abend waren fasziniert von diesem Lebenswillen, von diesem Gestaltungswillen von Charlotte Knobloch.

Einladung in die Synagoge nach München

Welche Bedeutung die Synagoge für sie habe, wurde sie gefragt und ob es im Landkreis Rosenheim Zeugnisse jüdischen Lebens gebe. Ihre Antwort war einfach wie einleuchtend: „Jede Religion braucht ein Gotteshaus“, sagte sie und fügte an, dass sie die Wasserburger Volkshochschule sehr herzlich zu einem Besuch der neuen Synagoge in München einlade, damit die von ihr gewünschte Begegnung der Menschen, die verschiedenen Religionen angehören, möglich werden kann.

Differenzierung zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus

Und dann kam sie auf ein Thema, das sie sehr beschäftigt: Der versteckte Antisemitismus in Deutschland. Es sorge sie sehr, dass antisemitische Bemerkungen häufiger anzutreffen seien als vor 20 bis 30 Jahren. Verantwortung dafür treffe die Menschen aber selbst. Wenn man gewisse Leute ins Parlament wähle, dann habe man als Wähler Verantwortung dafür, dass z.B. antisemitische Äußerungen auch im Parlament geäußert würden. Kritik an der Politik Israels dürfe aber nicht mit Antisemitismus gleichgesetzt werden, allerdings verfalle leider mancher, der die Politik Israels kritisieren wolle, auch recht schnell in antisemitisches Gedankengut. Aber Israel-Kritik habe im Grunde nichts mit Antisemitismus zu tun.

Offenes Gespräch gegen Hass

Dann richtete sie einen Appell an alle Menschen: Wenn man Hass höre, solle man auf die Menschen zugehen und mit der Kraft der Überzeugung arbeiten. Nur das offene Gespräch könne den Hass überwinden.

Am Schluss hinterließ sie ein Publikum, das nachdenklich war und fasziniert von einem Menschen, der derart viel Leid am eigenen Leibe erlebt hat und noch im Alter von 90 Jahren nicht nachlässt, für eine bessere Welt, geprägt von gegenseitigem Respekt, zu kämpfen.

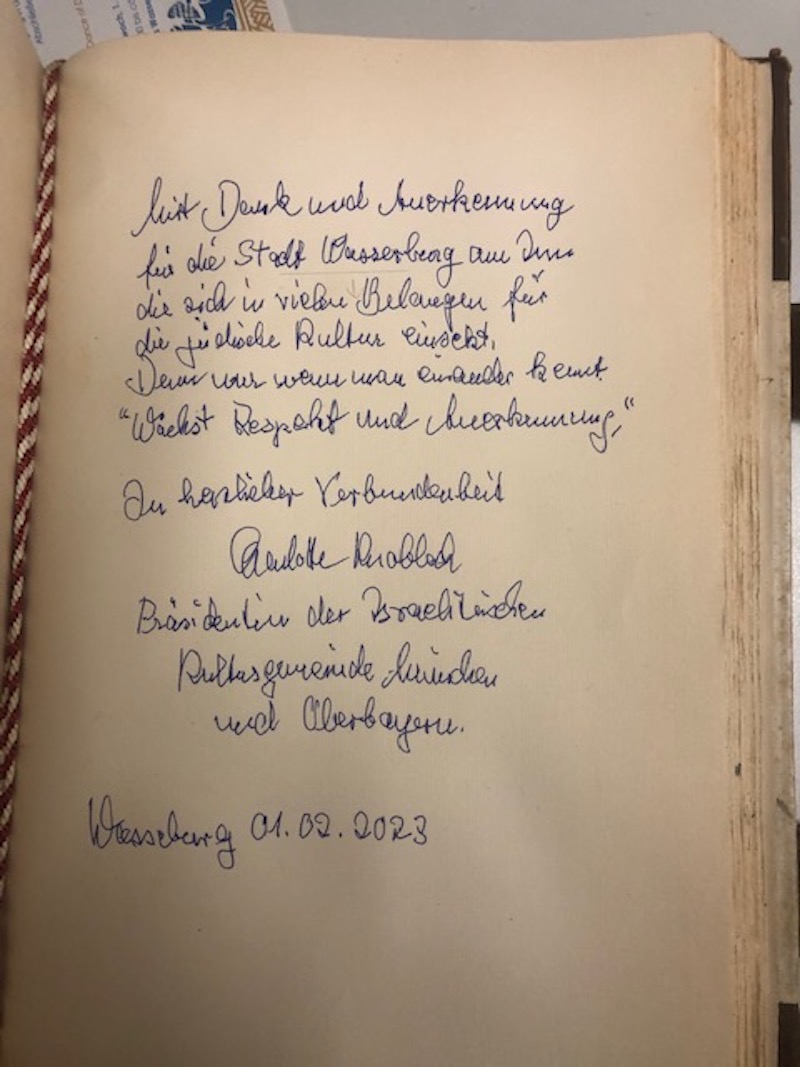

Elisa Liedtke lud dann zu einem Imbiss mit jiddischer und levantinischer Küche ein, während Charlotte Knobloch der Bitte der Dritten Bürgermeisterin der Stadt Wasserburg, Edith Stürmlinger (Mitte), gerne nachkam und sich in das Goldene Buch der Stadt eintrug.

TEXT UND FOTOS VON PETER RINK

Hinterlassen Sie einen Kommentar